今回は土地売買時に買主が自分で所有権移転登記を行う方法に関してです。

太陽光用地の所有権移転登記は行政書士に依頼すると大体20万円程度かかります。

(地目などの条件によっても金額は異なります)

自分で所有権移転登記を行うことでこの20万円がかからなくなる方法をご紹介します。

必要書類一覧

| 買主 | 売主 | |

| 用意するもの |

・登記申請書 ・土地の売買契約書 ・売買契約書用の印紙 ・売主の委任状 ・住民票 (住民票コードを記載時不要) ※農地の場合、農転許可証 |

・登記識別情報(登記済証) ・印鑑証明書(発行3か月以内) ・売買代金の領収証 (・固定資産評価証明書) |

以下でそれぞれの書類に関して説明します。

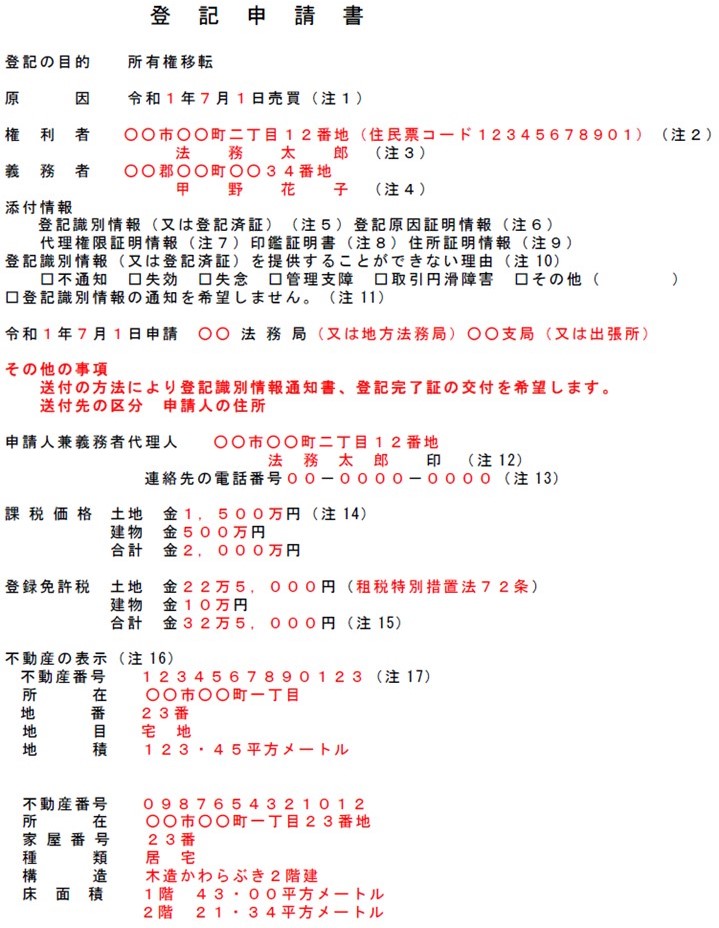

登記申請書

登記申請書とは以下のようなものです。(法務局ページより引用)

法務局のページから雛型が使えるようになっているのでこちらを使うと良いと思います。

書き方に関して説明します。

(注1) 売買契約が成立した日を記載

(注2) 買主の住民票コードを記載した場合は住民票の写しの提出が不要

住民票コードはパスポートの申請、宅建資格の登録や年金の裁定請求など、住民基本台帳法で定められた行政機関の申請や届出の際に本人確認として使われる11桁の数字。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で行政手続、行政運営の効率化を図ることを目的とした12桁の数字。

住民票コードとマイナンバーは異なるもので各市役所で免許証、パスポート又は保険証を持参のうえ住民票コード記載の住民票を請求可能。

(注3) 買主の住所,氏名を記載(住民票の記載と一致している必要あり)

※この記載は、買主が売主の申請代理人となった場合の形式

※売主と買主が申請人となる場合は、

・売主(義務者)の氏名の横に印鑑証明書と同じ印(実印)

・買主(権利者)の氏名の横に認印

【買主が法人の場合】

権利者欄に以下を記入

・本店所在地(全部事項証明書に記載された通り記入)

・法人名

(・法人番号) ※法人番号記載にて全部事項証明書の添付を省略可能

・ 申請人である会社の代表者の資格、氏名、押印

※売主が法人の場合は義務者欄に記載

(注4) 売主の住所,氏名を記載(住民票の記載と一致している必要あり)

※この記載は、買主が売主の申請代理人となった場合の形式

※売主と買主が申請人となる場合は、

・売主(義務者)の氏名の横に印鑑証明書と同じ印(実印)

・買主(権利者)の氏名の横に認印

(注5) 登記識別情報を記載した書面は封筒に入れ、封をして提出

封筒に売主氏名、登記目的、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を記載

登記済証を提出した場合、登記完了後返却

(注6) 登記原因証明情報とは,登記の原因となった事実又は行為のこと

売買の場合、契約の内容(当事者、対象物件)が記された売買契約書のこと

(注7) 売主以外が登記申請する場合に必要

売主からの委任状のこと

(注8) 売主の印鑑証明書(発行3か月以内)

(注9) 買主の住民票の写し(住民票コードを記載した場合提出不要)

※住民票の写しは、マイナンバーが記載されていないものを提出

(注10) 売主が登記識別情報又は登記済証を提出できない場合は理由の□をチェック

※登記識別情報又は登記済証を提出できない場合、

添付情報欄から「登記識別情報(又は登記済証)」を除く

登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字でキャッシュカードの「暗証番号」と同じようなもの。

『登記識別情報を知っている人=不動産所有者』となるような重要なもの

(注11) 買主が登記識別情報の通知を希望しない場合、□にチェック

(注12) 売主から登記の申請の委任を受けた買主の住所、氏名を記載、認印押印

※この記載は、権利者の住所、氏名(注3)の記載と一致している必要あり

(注13) 不備があった際の連絡先の電話番号を記載

※平日日中に連絡を受けることができる電話番号

(注14) 課税標準となる不動産の価額を記載

※登録免許税が免除される場合、課税価格の記載は不要

登録免許税額 = (課税標準)×(税率)

※課税標準額を把握するために売主から『固定資産評価証明書』を提出して頂く必要があります

(課税標準)とは「本年度価格」「○○年度価格」「評価額」と表記され「固定資産税課税標準額」ではない

(税率)は土地の売買の場合

平成31年4月1日~令和3年3月31日 1.5%

令和3年4月1日~ 2.0%

登録免許税額 の計算に用いる課税標準額は1,000円未満の端数は切り捨てて算出

登録免許税額は100円未満切り捨て

(登録免許税額 が1,000円未満の場合は1,000円)

課税価格、登録免許税の詳細は以下法務局ページを参考

(注15) 登録免許税額を記載

※登録免許税が免除される場合、登録免許税免除の根拠となる法令の条項を記載

※登録免許税が軽減される場合、登録免許税軽減の根拠となる法令の条項を記載

(例,「租税特別措置法第72条」)

①登録免許税を現金納付する場合、領収書を貼り付けた用紙

②登録免許税を収入印紙で納付する場合、収入印紙(割印、消印はしない)

①②どちらかを貼り付けた用紙を申請書と一括してつづり、つづり目に契印

※申請人が2人以上いる場合、1人が契印でOK

(注16) 登記申請不動産を登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおり記載

(注17) 不動産番号を記載した場合、土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略可能

(注18) 申請書が複数枚にわたる場合、各用紙のつづり目に契印

※申請人が2人以上いる場合、1人が契印でOK

法務局記入例

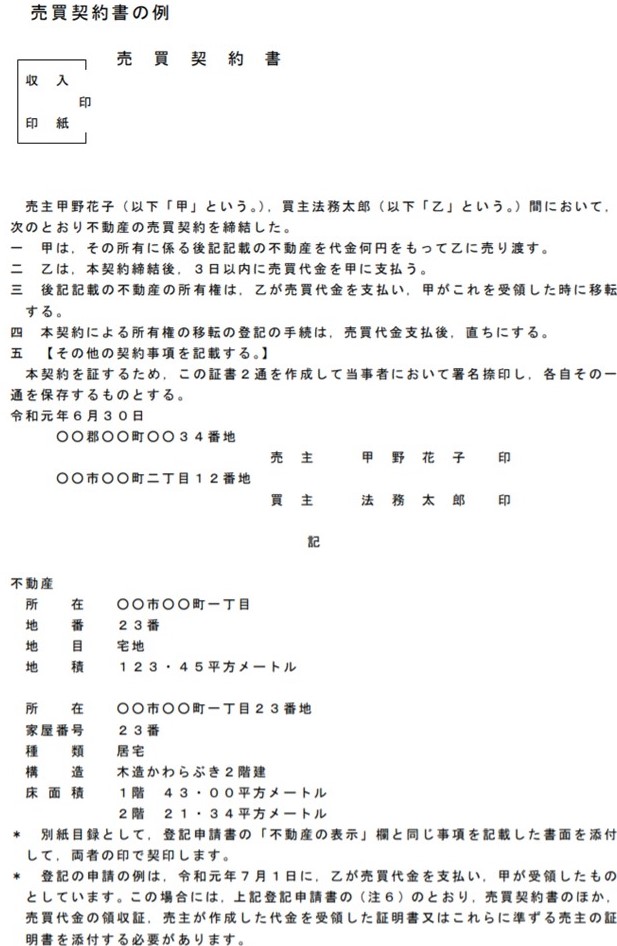

売買契約書

売買の場合の登記原因証明情報は、売買契約書がこれにあたります。

売買契約書は法務局ページより以下の例が示されています。

法務局のページから雛型が使えるようになっているのでこちらを使うと良いと思います。

以下の注意点を守りながら作成します。

注意点は以下2点です。

①売買契約書に「代金の支払時に所有権が移転する」とする特約がある場合は、売買代金の領収証、売主が作成した代金を受領した証明書又はこれらに準ずる売主の証明書が必要となること

②『売買契約書の日付』は『登記申請書の原因日(=売買代金支払い日)』より前になっていなければならないこと

売買契約書用の印紙

売買契約書には法律上印紙の貼り付けが必要になります。

印紙は郵便局、コンビニ、役所、法務局で購入可能です。

令和2年4月1日~令和4年3月31日は軽減税率が適用されます。

詳しくはこちらの国税庁ページ参照ください。

そして印紙には消印しましょう。

法令上「自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要があります」となっています。

契約関係者であれば誰でも良いので印紙と契約書にかかるように署名もしくは割印をします。

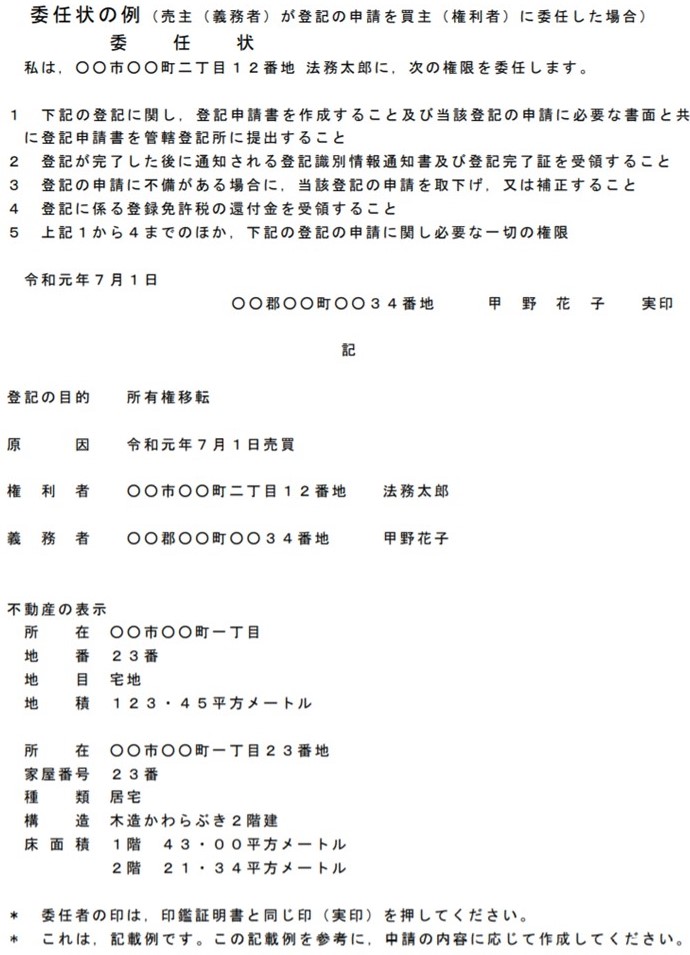

委任状

委任状とは以下のようなものです。(法務局ページより引用)

法務局のページから雛型が使えるようになっているのでこちらを使うと良いと思います。

住民票

登記申請書に添付する書面は原則原本添付です。

したがって必要書類は『住民票の写し』となっていますが原本も添付する必要があります(コピーのみの提出は不可)。

※詳しくは以下原本返還請求に記載します

(農転許可証)

売買する土地が農地である場合は農地法第5条の許可証の添付も必要になります。

その場合は登記申請書の添付情報にこれも記載してください。

またこの許可証は地目変更でも用いるため必ず原本返還請求をしましょう。

(原本返還請求については以下で説明します)

必要書類は以上です。

原本返還請求

住民票説明でも取り上げましたが、登記申請書に添付する書類は原則原本添付です。

但し、申請人が原本保管の必要がある書類に関しては原本返還請求が可能です。

その場合、

①必要となる書類のコピーを作成

②そのコピーに『原本に相違ありません』と記載し署名、押印

※申請書に押印した人

※2枚以上になるときは、各用紙のつづり目ごとに契印(割印)

上記のものを準備して原本と一緒に提出すればOKです。

別途、原本の還付の請求書を作成する必要はありません

※登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状,登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は原本の還付不可

申請(提出)方法

次は提出方法です。

申請方法は主に3種類あります。

- 管轄法務局に直接提出

- 管轄法務局に郵送

- オンライン申請(+郵送 or 直接提出)

個人的には『郵送』か『オンライン申請』が良いと思います。

初めて登記に挑戦する場合は不備等がないか不安なので直接行った方が良いと思われるかもしれません。

しかし提出窓口の方は専門的な知識がある方でないことが多いので本当に書類を受理するだけです。

わざわざ法務局まで行って提出しても「不備があったら連絡します」と言われるだけなので行く必要はないと思います。

このことから『郵送』か『オンライン申請』が良いと思います。

この2つだと人によって好き嫌いがあると思います。

【オンライン申請メリット】

- 早い

- 進捗(不備の有無)などがオンラインで確認可能

- 不備修正がオンラインでも対応可能

- 登録免許税の電子納付が可能

【オンライン申請デメリット】

- わざわざ専用のソフト(無料)をダウンロードしなければならない

- 電子署名を行うためのマイナンバーカードなどやICカードリーダが必要

- 使い方が少し面倒

- どちらにしても郵送(直接提出)が必要

【郵送の場合】

封筒の表面に『不動産登記申請書在中』と記載し、書留郵便により送付

上記のオンライン申請のメリット、デメリットを把握したうえで『郵送』か『オンライン申請』を選択すれば良いと思います。

オンライン申請に関しては別記事にします。

登記完了書類受け取り方法

登記が完了すると

- 登記完了証

- 登記識別情報

- 原本返還請求した書類

上記が受け取れます。

登記完了証とは登記識別情報とは異なり、登記申請手続きが完了したことだけを証明するものです。

これには何の効力もないため、仮に紛失しても誰かに登記されてしまうという危険性はありません。

繰り返しになりますが、登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字でキャッシュカードの「暗証番号」と同じようなもので『登記識別情報を知っている人=不動産所有者』となるようなとても重要なものです。

この受け取り方法は主に2種類です。

- 管轄法務局に直接受け取りに行く

- 郵送してもらう

管轄法務局が近ければ直接取りに行っても良いかもしれませんが遠い場合は絶対に郵送が良いです。

郵送で受け取りたい場合は申請書に以下を追記します。

その他の事項

送付の方法により登記識別情報通知書、登記完了証の交付を希望します。

送付先の区分 申請人の住所

※追記位置は上の登記申請書参照

(送付先区分 例)

(1) 申請人が法人で申請人への送付を求めるとき

法人の事務所か、代表者の個人の住所かの別(例えば、「申請人である法人の代表者の個人の住所」)

(2) 申請人が法人で資格者代理人への送付を求めるとき

資格者代理人の事務所か、資格者代理人の個人の住所かの別(例えば、「資格者代理人の事務所」 資格者代理人の個人の住所のときは、送付先の住所を記載)

(3) 申請人が個人で申請人への送付を求めるとき

申請人の住所に送付を求める旨(例えば、「申請人の住所」)

(4) 申請人が個人で資格者代理人への送付を求めるとき

資格者代理人の事務所か、資格者代理人の個人の住所かの別(例えば、「資格者代理人の事務所」 資格者代理人の個人の住所のときは、送付先の住所を記載)

登記識別情報についての法務局説明は以下より確認可能です。

登記完了証についての法務局説明は以下より確認可能です。

原本返還請求に関しては特に何も記載する必要はありません。

郵送してもらいたいときは、本人限定受取郵便になるため

- 宛名を記載した返信用封

- 「書留料金+105円」(R1.10現在)の郵券

上記も同封して送付

※登記識別情報の通知を希望しなかった場合、書留郵便の郵券を同封

以上です。

是非挑戦してみてください!