今回は所有権移転登記のオンライン申請についてです。

基本的には書面申請と同じなので良ければこちらも参考にしてください。

オンライン申請のメリット、デメリット

メリット

- 早い

- 進捗(不備の有無)などがオンラインで確認可能

- 不備修正がオンラインでも対応可能

- 登録免許税の電子納付が可能

今までの私の経験上、何かしら不備があり高確率で法務局から電話がきて修正依頼をされています。笑

今思えば単純なミスばかりでお恥ずかしいばかりですが…

例えば、売買契約書では所有権移転は土地代支払い時と記載されているので土地代の領収書の日付が所有権移転日にも関わらず売買契約書にサインした日付を入力してしまったり

評価額計算を間違えてしまっていたり

なので個人的にはオンラインの方が不備があってもすぐに対応できるので良いと感じています。

登記に慣れている方ならミスしないかもしれませんが初心者は高確率でミスしてしまうような気がします。

デメリット

- わざわざ専用のソフト(無料)をダウンロードしなければならない

- 電子署名を行うためのマイナンバーカードなどやICカードリーダが必要

- 使い方が少し面倒

- どちらにしても郵送(直接提出)が必要

- オンライン操作で不明点があって法務局に問い合わせてもオンラインに関しては分からないと言われる

私は基本的に不明点があれば法務局に電話します。

かなり丁寧に教えて頂けるのでとてもありがたいのですがオンライン申請について尋ねると必ず別の専門部署に聞いてくれというような回答もしくは紙申請に切り替えてくれと言われます。

したがってオンライン申請に関する不明点が発生した時が一番困ります。

ちなみに私はそのようなとき数百ページあるマニュアルをひたすら読みます。

結構疲れます。笑

オンライン申請に必要なもの

- PC

- ICカードリーダ(マイナンバー対応のもの)

- マイナンバーカード

※取得まで1ヶ月程度かかるので早めの準備が必要 - 『登記ねっと』ソフトのダウンロード(無料)

|

多機能!コスパ良し!最安!おすすめICカードリーダ |

オンライン申請

申請書作成

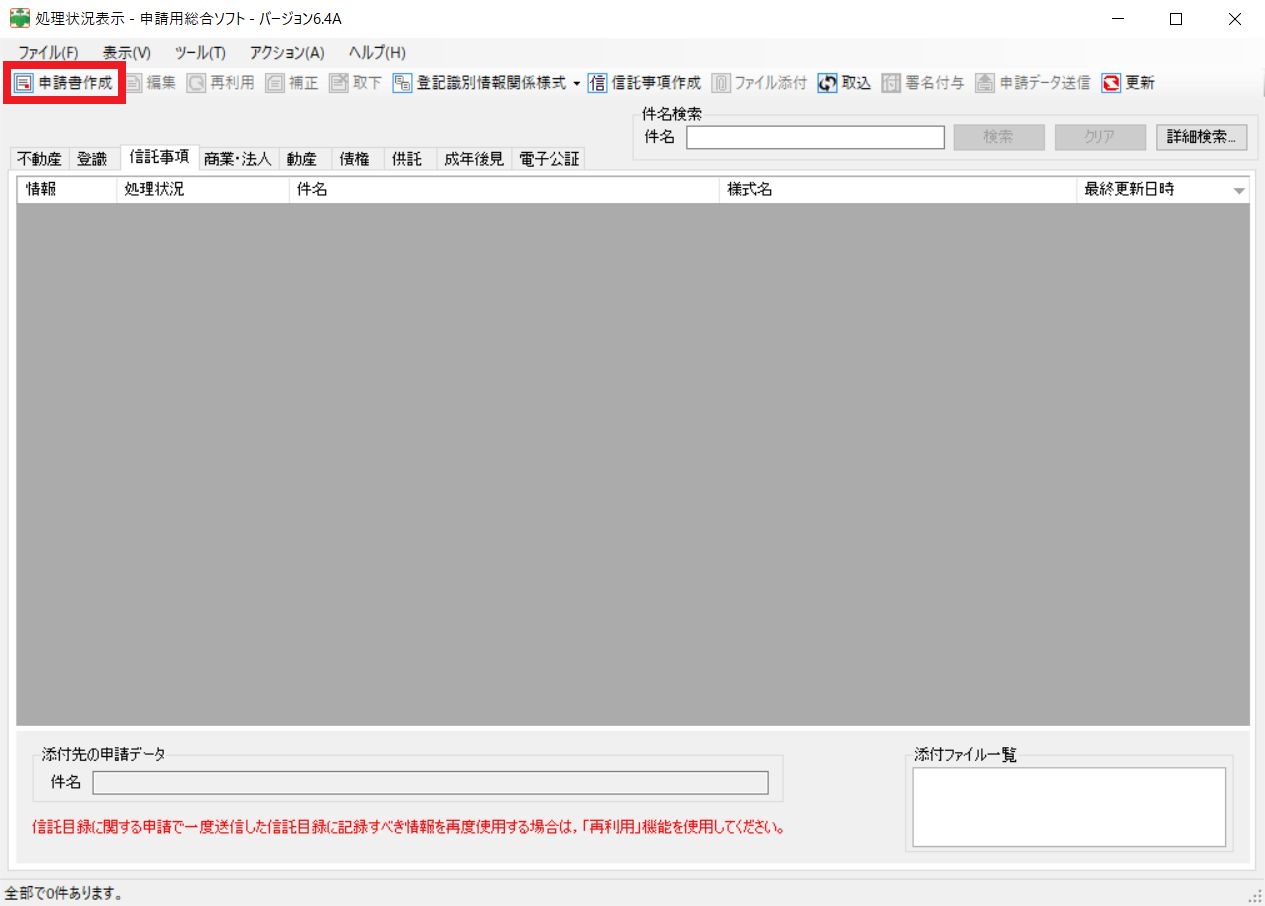

『申請書作成』を選択

『不動産登記申請書』→『登記申請書(権利に関する登記)【署名要】』→『登記申請書(権利に関する登記)(3)所有権の移転(売買)【署名要】』を選択

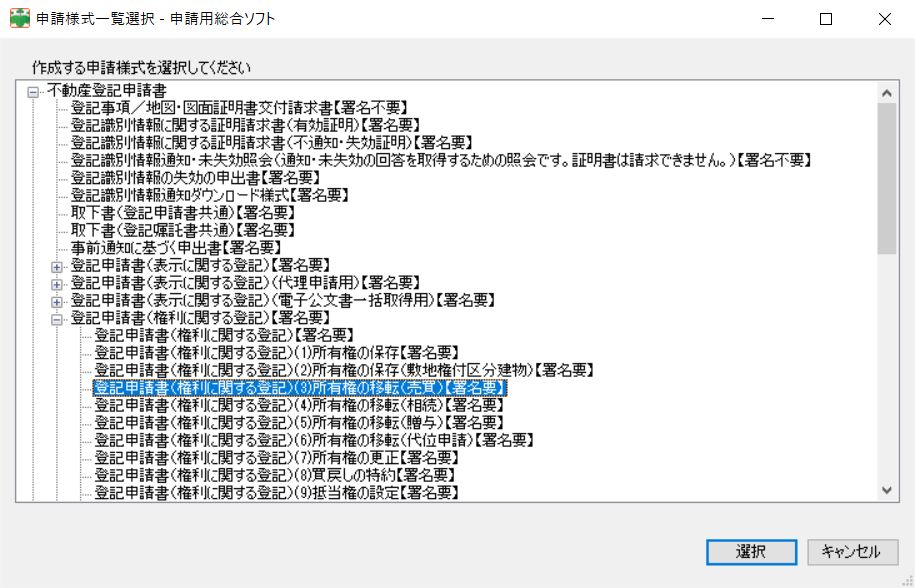

以下の項目をそれぞれ入力

① 件名を入力

※ 件名は登記所には通知されないため自分で管理しやすいように入力

② 電子納付する人の氏名をカタカナで入力

電子納付する口座の名義人と同一

③ 登記の目的を入力

※売買による所有権移転登記であれば『所有権移転』

④ 登記原因及びその日付を入力

※売買契約日(所有権移転時期の特約がある場合は特約条件成就日)を入力

※日付に関して売買契約書と矛盾があると確実に補正依頼が来ますので気を付けましょう。

⑤ 買主の住所及び氏名又は名称を入力します。

※住民票記載通りに入力

※買主の住民票コードを記載した場合は住民票の写しの提出が不要

※買主が法人である場合、法人番号半角数字12桁を入力することで全部事項証明書の提出が不要(名義人情報追加にて入力可能)

直接又は「会社・法人情報読込」ボタンからの取り込みで会社法人等番号(12桁)を入力

『登記識別情報通知希望の有無』に関しては以下から選択可能

・登記所での交付を希望する

・送付の方法による交付を希望する

・オンラインによる通知を希望する

・希望しない

基本的には『送付の方法による交付を希望する』が便利です。

申請法務局が近くにあり時間的に余裕があれば『登記所での交付を希望する』でも良いと思います。

『オンラインによる通知を希望する』は万一データが消えてしまったら大変困るので詳しく検討しませんでした。気になる方は調べてみてください。

※登記識別情報とは土地の所有者であることを証明する暗証番号のようなもので非常に重要なものです

※登記識別情報は所有権移転登記後に新所有者に渡されるものです

⑥ 売主の住所及び氏名又は名称を入力します。

※印鑑証明書記載通りに入力

※売主の住所及び氏名又は名称は、委任状、印鑑証明書及び登記事項証明書(登記記録)において,同一である必要あり

『登記識別情報の提供の有無』を選択してください

有れば問題ありませんが無いと多少手間がかかります。

登記識別情報は再発行ができません。

無い場合は『事前通知制度』というものがありますが、費用がかからないというメリットはあるものの、一定期間内に申し出を行わないと登記申請自体が却下されてしまうというデメリットがあり、売買などではあまり利用されません。

その他の方法は司法書士や公証人に依頼する方法になりコストがかかります。

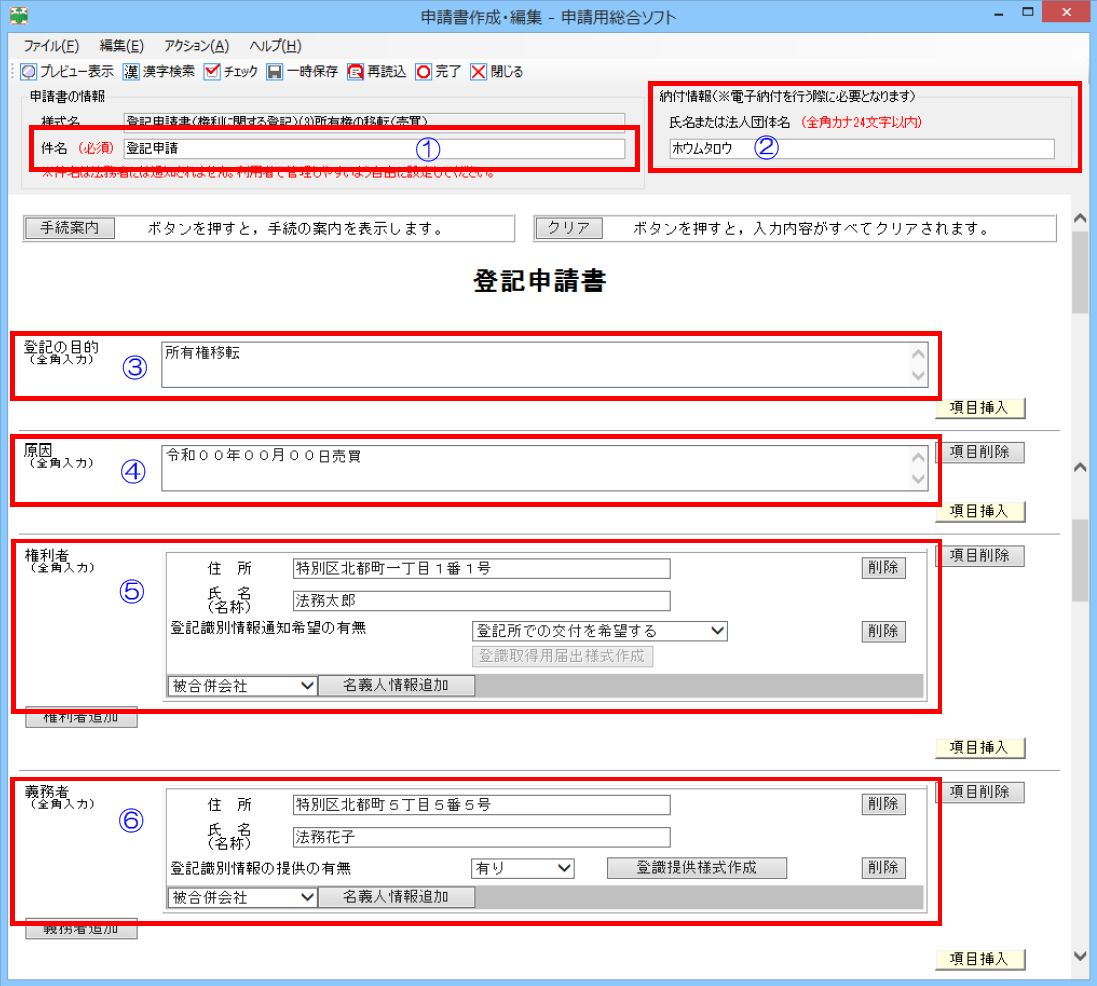

以下の項目をそれぞれ入力

① 添付情報を入力

※添付書面の提出方法(登記所に持参するか,書留郵便等で送付するか)が決まっている

場合は「(持参)」又は「(送付)」を添付情報の名称の後に明示

例)

登記原因証明情報(送付)

登記識別情報

住所証明情報(省略)

代理権限証明情報(送付)

印鑑証明書(送付)

売買代金の領収書(送付)

固定資産評価証明書(送付)

農転許可証(送付)

②会社法人等番号入力

会社法人等番号入力することで第三者からの許可を証する情報等を作成した当該第三者である法人の資格を証する書面(登記事項証明書など)の添付を省略可能

※基本的に使用する機会はない気がします。

③住民票コード情報入力

買主の住民票コードを記載した場合は住民票の写しの提出が不要

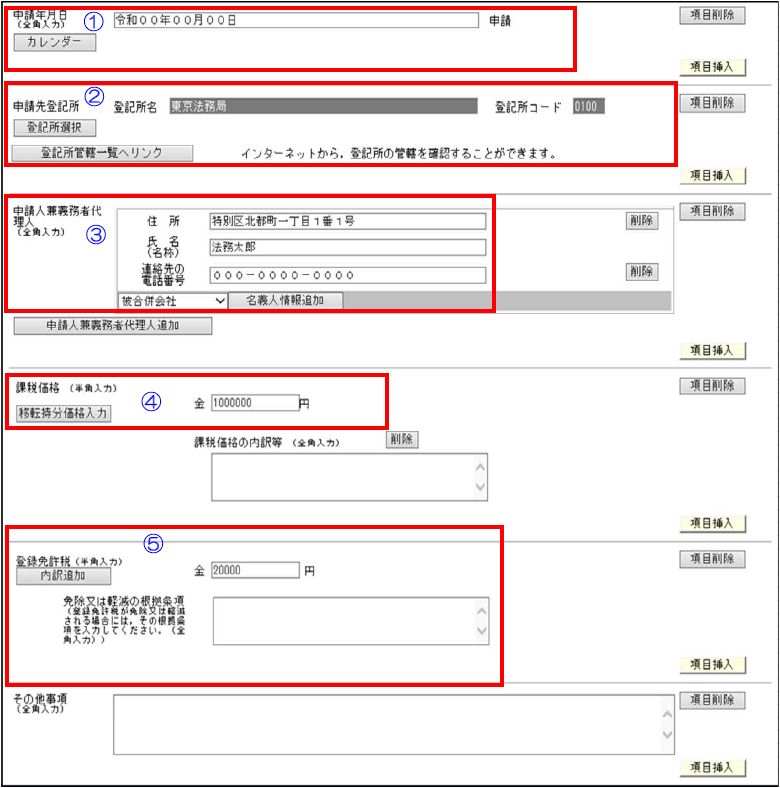

以下の項目をそれぞれ入力

①申請年月日

申請年月日を入力します。

※ 17時15分以降に申請情報を送信する場合は、申請の受付年月日は翌業務日となります。

② 申請先登記所

「登記所選択」ボタンをクリックして、不動産の管轄登記所を選択

③ 売主から登記申請の委任を受けた買主の住所及び氏名、連絡先電話番号を入力

※連絡先電話番号は申請内容の補正等のため登記所から連絡する必要がある際に使用されます。

④ 課税対象となる不動産の価格を入力

こちらに関しては市役所から『土地の評価証明書』を発行してもらい、そこに記載されている評価額を転記します。

※この『土地の評価証明書』は法務局に提出の必要があります。

※農地転用直後の場合、土地の評価額が農地のままの場合があります。その場合は市役所に近傍〇〇地の㎡単価を追記してもらえるよう依頼してください。そして広さ(㎡)×㎡単価を入力してください。

【課税標準】

(固定資産課税台帳の価格) (1,000円未満切捨) 課税標準

5,125,300円 → 5,125,000円 5,125,000円

⑤ 登録免許税額を入力

登録免許税が軽減される場合(例えば,租税特別措置法第72条,第84条の5等)は、軽減後の登録免許税額を入力し、その軽減の根拠となる法令の条項号を入力

※租税特別措置法第72条(~令和5年3月31日)売買による所有権の移転の登記 1.5%

【登録免許税】

(課税標準) (税率) (100円未満切捨)

5,125,000円 × 15/1000 = 76,875円 → 76,800円

⑥その他の事項に送付の方法で登記識別情報通知書、登記完了証の交付を希望する場合、送付先住所がどこになるのか記載します。

例)送付先の区分 申請人の住所

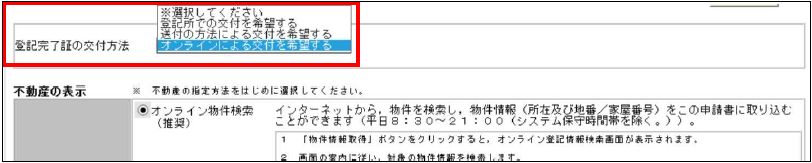

次に以下のように『登記完了証の交付方法を選択します』

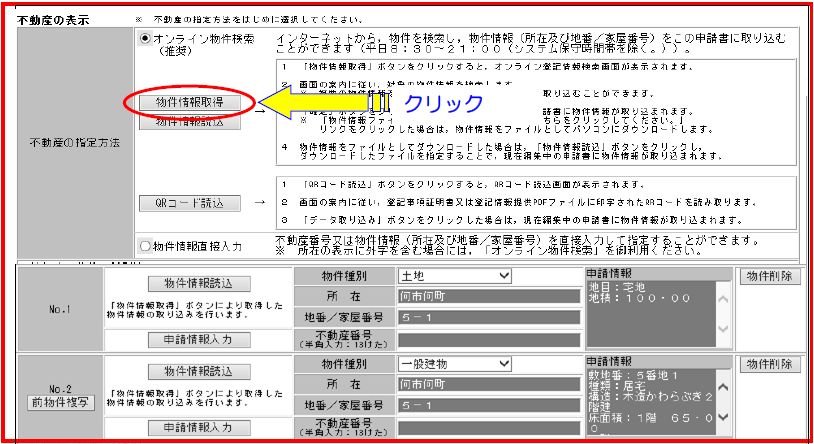

最後に不動産情報を入力します。

オンライン物件検索により不動産の所在、地番/家屋番号を入力します。

※ オンライン物件検索とは、インターネットから物件を検索する「物件情報取得・読込」により物件情報(所在、地番/家屋番号)を申請情報に読み込む方法

『申請情報』の項目は自動反映されないので手動で入力する必要があります。

【土地】

・地目 〇〇地

・地積 〇〇・〇〇平方メートル ※小数点はこのようにします

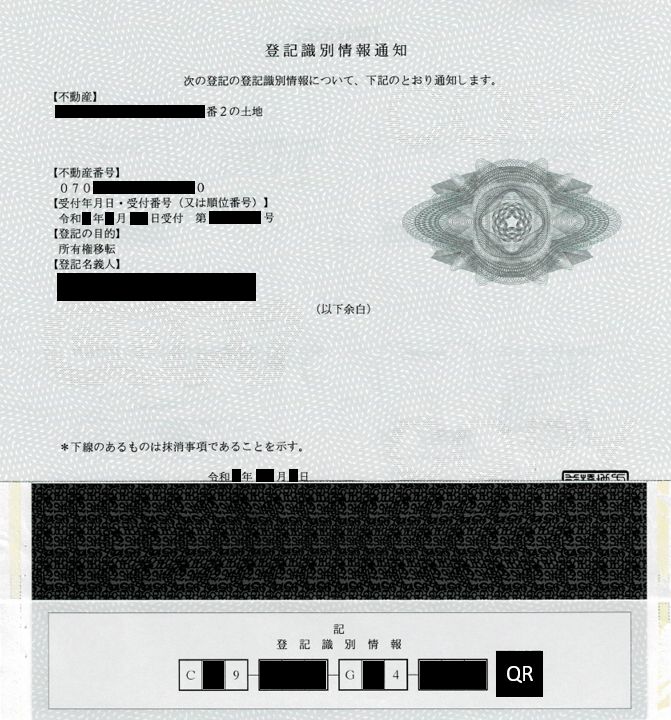

登記識別情報

※登記識別情報はオンライン申請の場合、書面により提出することはできません

登記識別情報通知の現物はこのようなものです。

この情報を入力していきます。

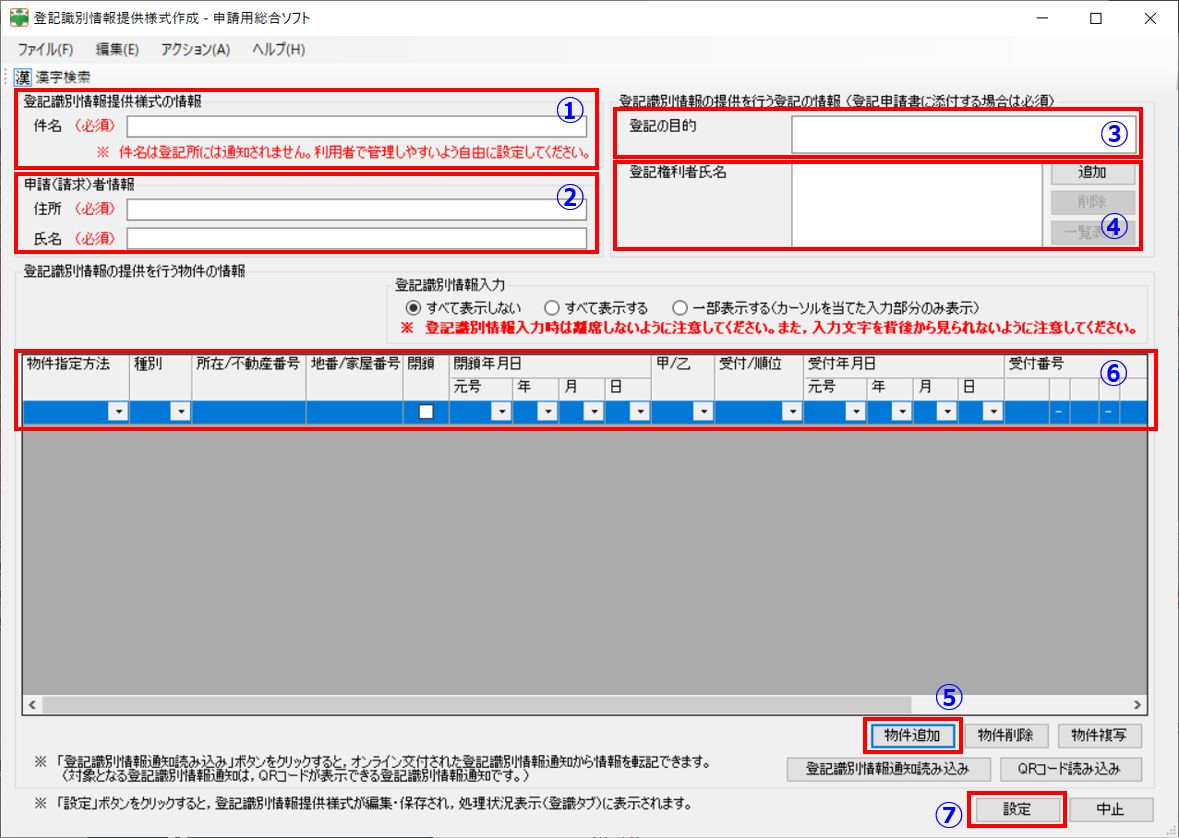

①件名

件名は登記所には通知されないので管理しやすいよう自由に設定可能

②請求者情報

登記義務者(売主)の住所、氏名を入力

③登記の目的

『所有権移転』と入力

④登記権利者氏名

登記権利者(買主)氏名を入力

⑤『物件追加』をクリックし、⑥欄を表示させる

⑥登記識別情報通知情報入力後⑦『設定』をクリック

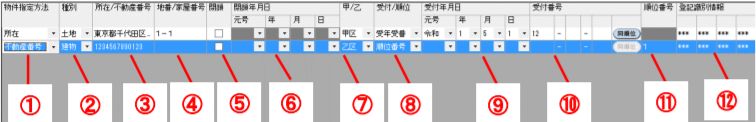

① 物件指定方法

所在・不動産番号から選択

個人的には不動産番号の方が全て数字で間違いリスクが低いためおすすめ

また入力が省略できる箇所が増える

② 種別

土地・建物から選択

※ 物件指定方法で『不動産番号』を選択した場合も『種別』を選択する必要あり

③ 所在/不動産番号

『物件指定方法』で『所在』を選択した場合は『所在』を入力

『不動産番号』を選択した場合は不動産番号(13桁)を入力(半角数字)

④ 地番/家屋番号

『物件指定方法』で『所在』を選択した場合のみ、地番又は家屋番号を入力(全角文字)

(例)「1番23」の場合は「1-23」と、「1番23の4」の場合は「1-23-4」と入力

⑤ 閉鎖

閉鎖物件を指定する際は、チェック

※私は関係なかったため良く分かりません

⑥ 閉鎖年月日

『物件指定方法』が『所在』かつ『閉鎖』がチェックありの場合のみ、閉鎖年月日を入力

⑦ 甲/乙

甲区・乙区を選択

甲区は、所有権に関する事項

乙区には、所有権以外に関する事項(抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権など)

所有権移転登記であれば甲区を選択(登記簿で確認可能)

⑧ 受付/順位

受年受番・順位番号から選択

個人的には受年受番の方が分かりやすい気がします

⑨ 受付年月日

『受付/順位』で『受年受番』を選択した場合、元号を選択し、受付年月日を入力(半角数字)

⑩ 受付番号

『受付/順位』で『受年受番』を選択した場合、受付番号を入力(半角数字)

⑪ 順位番号

『受付/順位』で『順位番号』を選択した場合、順位番号を入力(全角文字)

※ (例)「1番付記1号」の場合は、そのまま「1番付記1号」と入力

⑫ 登記識別情報

登記識別情報を入力(半角)

ファイル添付

『登記識別情報関係様式』と『登記原因証明情報』を添付する必要がある

【登記識別情報関係様式】

先ほど入力した登記識別情報をここで添付設定します

【登記原因証明情報】

登記原因証明情報とは、売買の場合、売買契約書がこれに当たります。

ただし、売買契約の内容に『代金の支払時に所有権が移転する』などとする特約がある場合は、売買代金を支払った時が、所有権を移転した時(登記原因の日付)となるため、その事実を確認するために、売買代金を支払った際に売主が交付した領収書等も添付する必要があります。

なお、売買契約書がない場合は、申請人が署名又は記名押印した売買契約の内容を記載した書面でも差し支えありません。これらの書面の記載例は,法務局ホームページに掲載されている「所有権移転(売買)登記申請書の様式・記載例」参照

オンライン申請をする場合、登記原因証明情報(書面)をスキャナで読み取った情報(PDF 形式、電子署名不要)を申請情報と共に送信し、その書面原本を後日(オンライン申請の受付の日から2日以内)管轄登記所に持参もしくは書留郵便等にて送付する必要あり

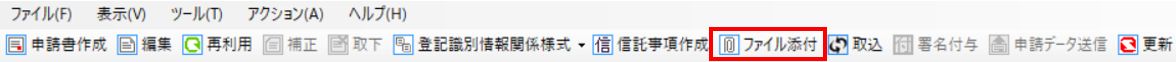

申請書を『一時保存』し『ファイル添付』を選択

【登記識別情報関係様式】

①にて先ほど作成した登記識別情報を添付

【登記原因証明情報】

②にて登記原因証明PDFを添付

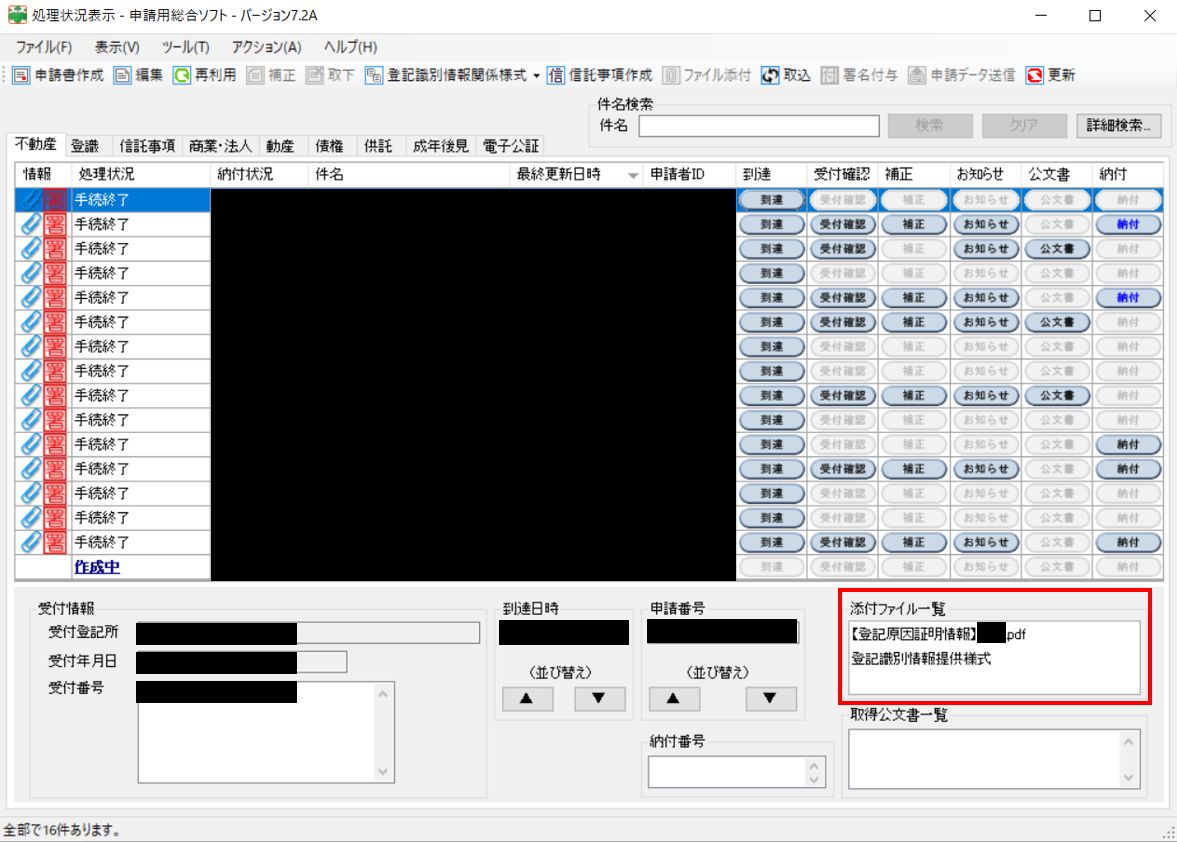

正しく処理が完了すると以下のように右下の『添付ファイル一覧』に表示されます

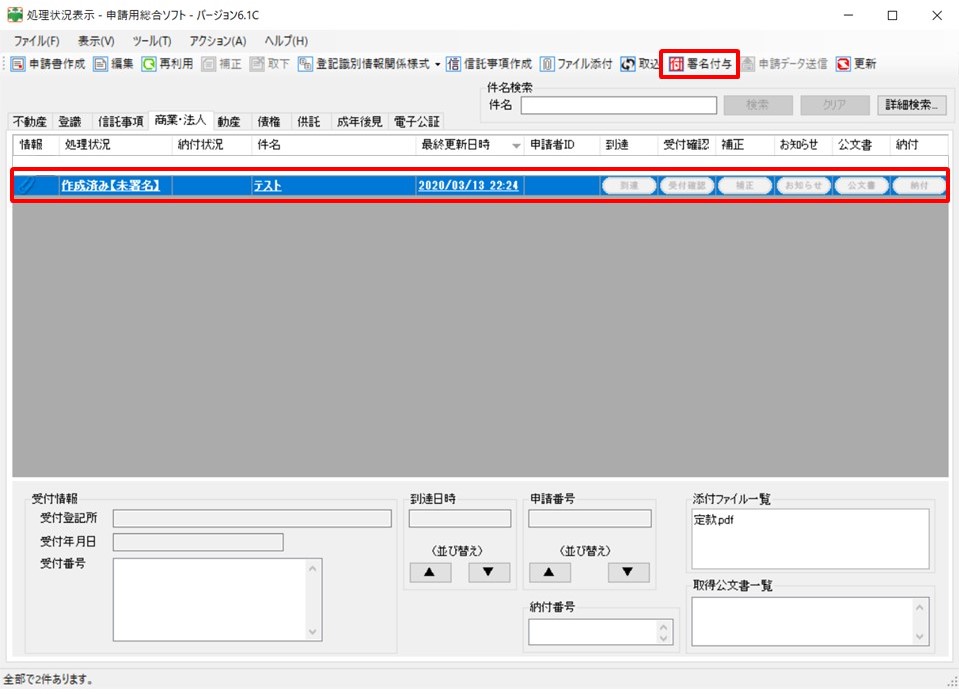

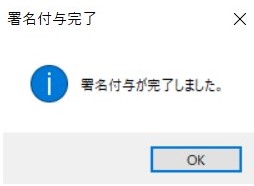

署名付与

次に電子署名を行います

申請書を選択して『署名付与』を選択

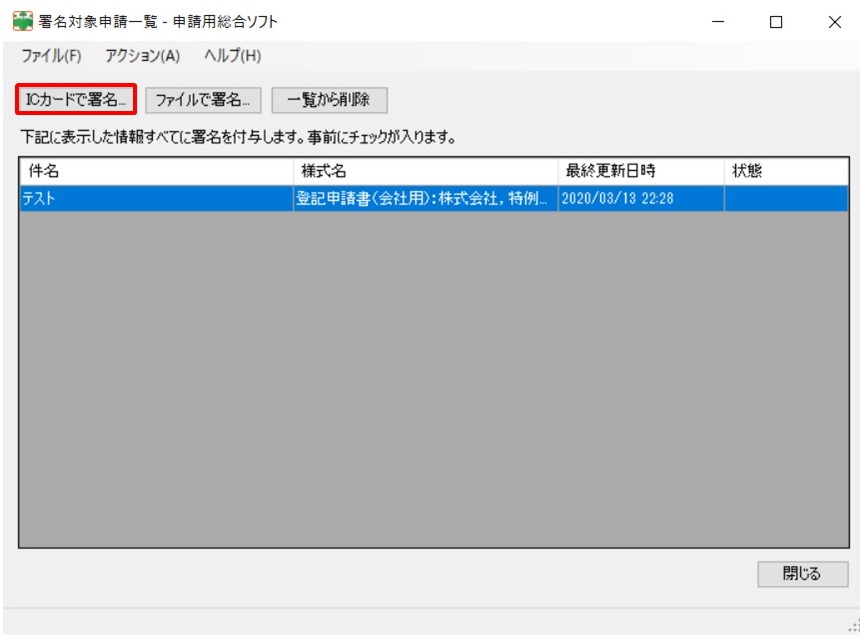

『ICカードで署名』を選択

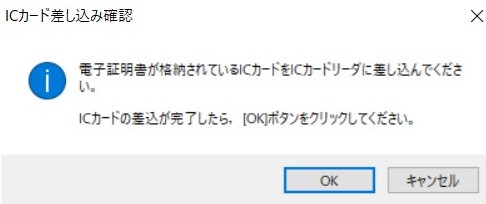

『OK』ボタンをクリック

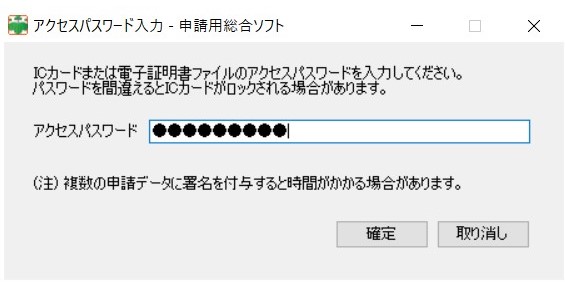

マイナンバーカード発行時に設定したパスワードを入力し『確定』ボタンをクリック

『OK』ボタンをクリック

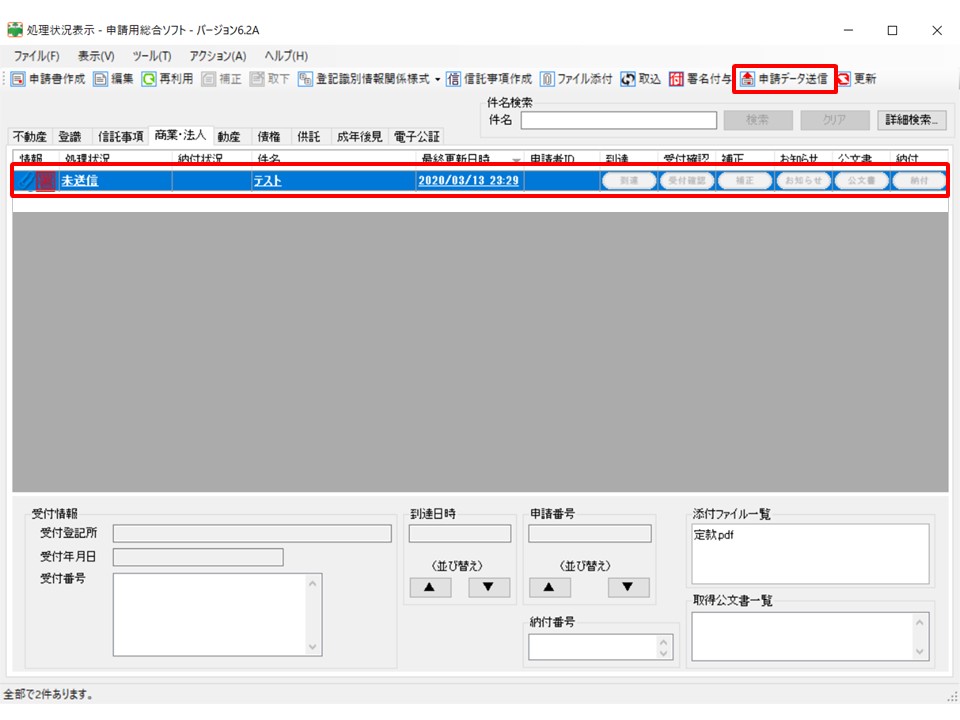

申請データ送信

次に申請データの送信を行います

申請書を選択して『申請データ送信』を選択

送信するデータにチェックを入れて『送信』ボタンをクリック

『OK』ボタンをクリック

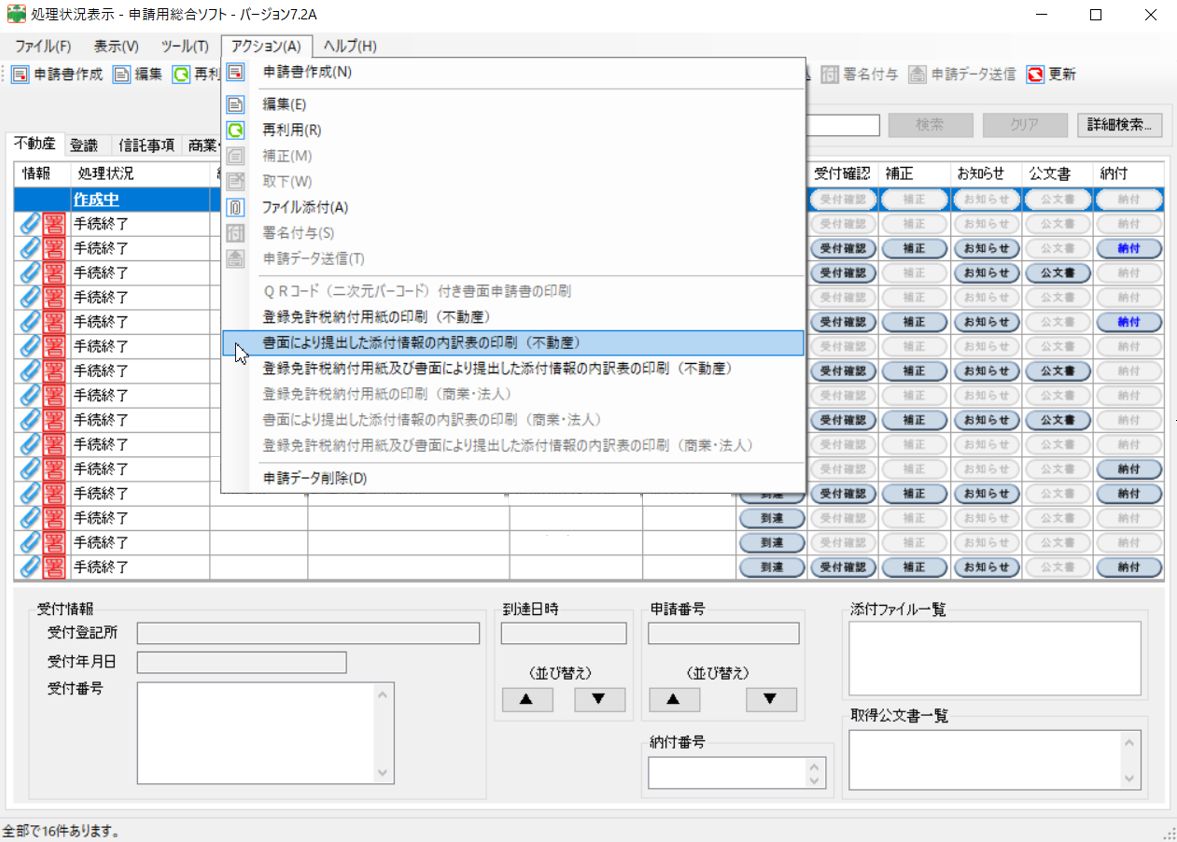

次に郵送提出する書類を準備します

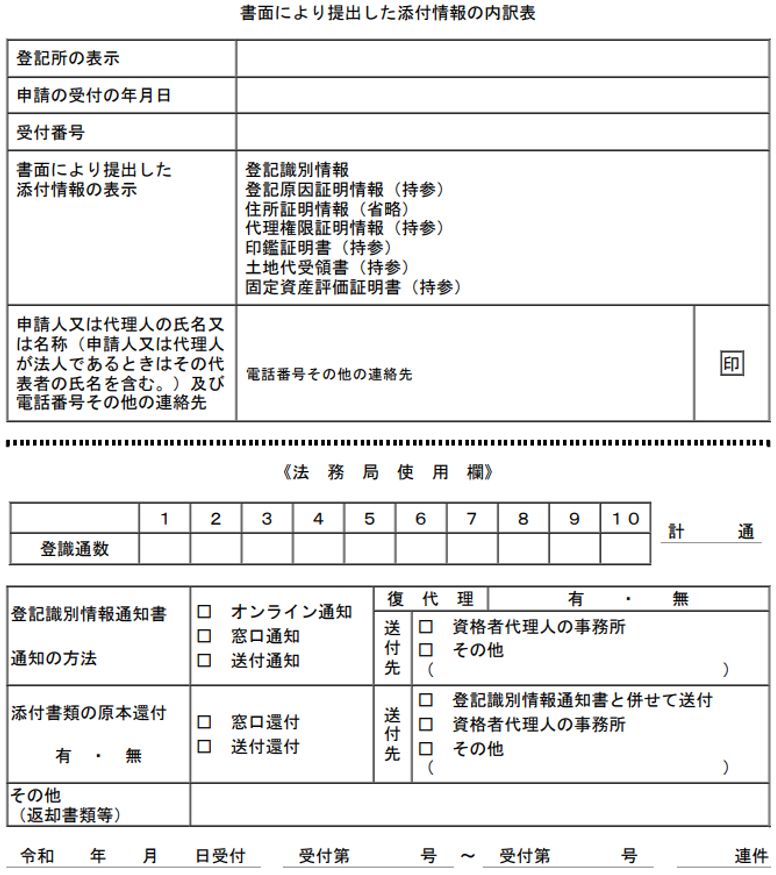

『アクション』⇒『書面により提出した添付情報の内訳表の印刷(不動産)』を選択します

これを印刷して

・名前

・電話番号

・申請受付の年月日(タイミングによっては自動反映)

・受付番号(タイミングによっては自動反映)

上記を記入、押印して一緒に郵送します

※電子納付であれば登録免許税納付用紙は不要

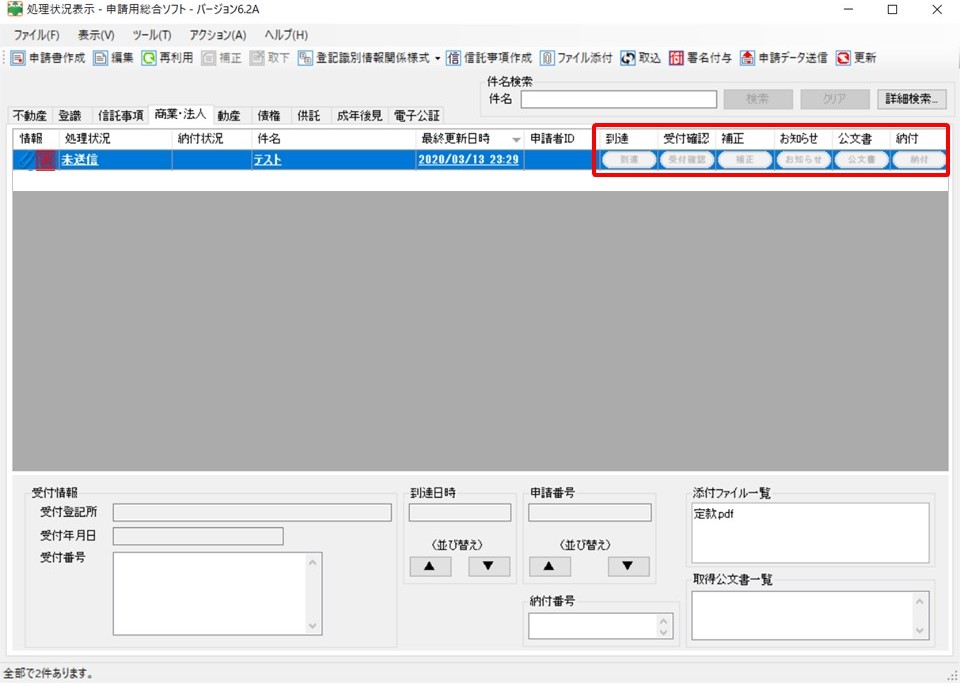

ステータス確認方法

赤枠部分でステータスの確認ができます

問題なければ『お知らせ』に『登記申請に関する手続きが完了しました。』と通知が来ます

添付書類の送付

主に郵送の必要があるのは以下になります。

- 登記原因証明情報 or 売買契約書 & 売買代金の領収書

- 代理権限証明情報(委任状)

- 印鑑証明書(売主)

- 固定資産評価証明書

- 農転許可証

- A4サイズ返信用封筒+「書留料金+105円」(R1.10現在)の郵券 ※郵送の場合

書類の作成に関しては基本的にこちらの記載例参照

※委任状に関しては以下の点を注意

オンライン申請の場合『登記識別情報提供様式』を扱うため、委任条項に『提供する登記識別情報の暗号化に関する権限』も記載されている必要あり

復代理人を設定する場合は『復代理人を選任する権限』も記載されている必要あり

必要なものを封筒に入れ、封筒の表面に『不動産登記申請書在中』と記載し、書留郵便により送付

原本返還請求

郵送書類に関して申請人が原本保管の必要がある書類に関しては原本返還請求が可能です。

その場合、

①必要となる書類のコピーを作成

②そのコピーに『原本に相違ありません』と記載し署名、押印

※申請書に押印した人

※2枚以上になるときは、各用紙のつづり目ごとに契印(割印)

上記のものを準備して原本と一緒に提出すればOKです。

別途、原本の還付の請求書を作成する必要はありません

※登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状,登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は原本の還付不可

以上です!

良ければ是非チャレンジしてみてください!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20433e86.e8c4c75b.20433e87.2616474d/?me_id=1308215&item_id=10029802&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbungubin%2Fcabinet%2F178%2F416100.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)