2016年に購入した太陽光発電所記録です!

こちらは土地探しからはじめて、太陽光会社選定をした案件です。

初めての案件だったので今思えば検討が不十分だった箇所が多々ありますが紹介します。

利回り

8.8%

※収入は厳しめな条件で算出しています

※費用は通常加味しないであろう『登録免許税』『不動産取得税』『保険費用』まで全部入っています

実績は別記事で紹介します。

日程

購入検討時期

2015年1月~

(契約日:2015年11月)

連系日

2016年10月8日

(買取期間満了日:2036年10月)

土地選定から自分で行ったのでかなり時間がかかりました。

(検討開始~連系 約2年)

設備詳細

過積載率132%

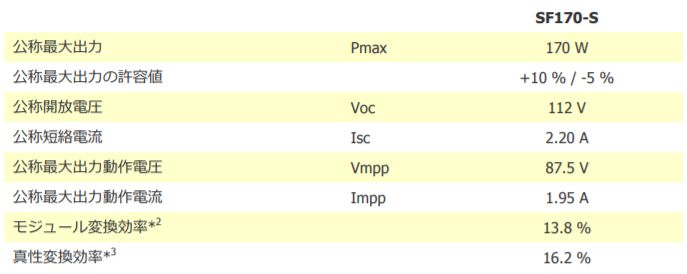

パネル

65.28kW

ソーラーフロンティア

SF170-S 384枚

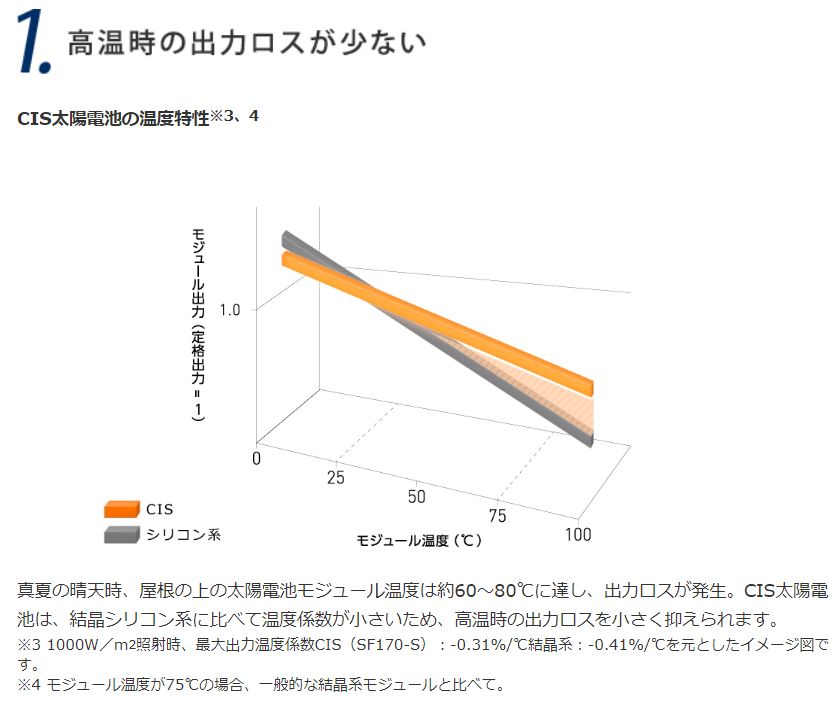

最大出力温度係数(Pmax) -0.31%/℃

開放電圧温度係数(Voc) -0.30%/℃

短絡電流温度係数(Isc) + 0.01%/℃

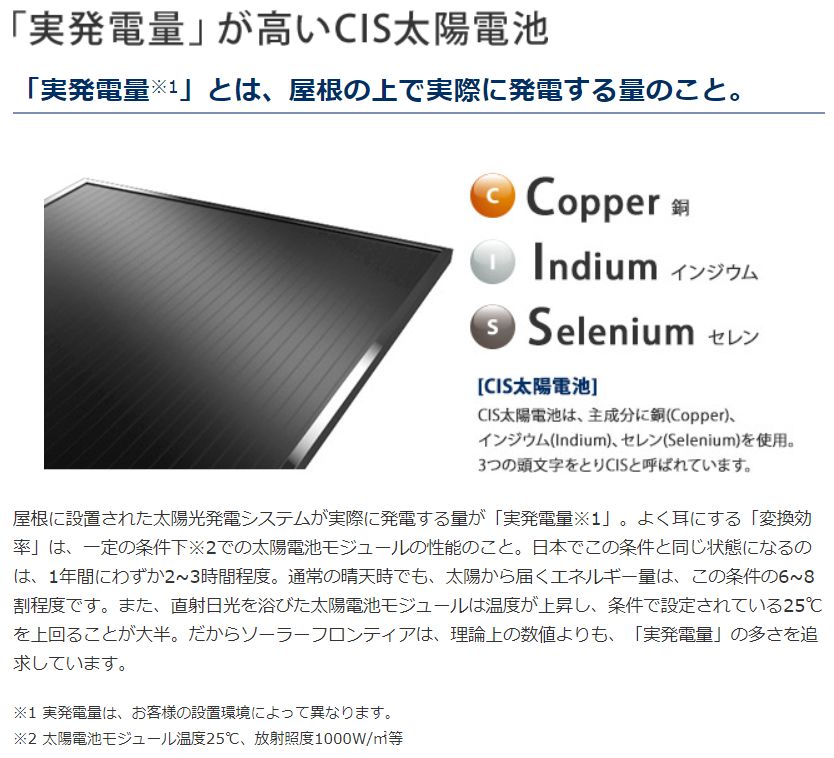

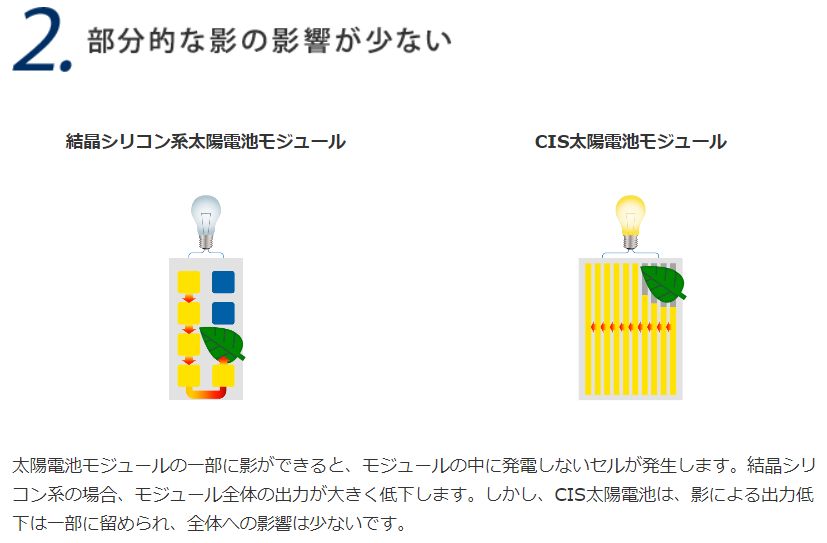

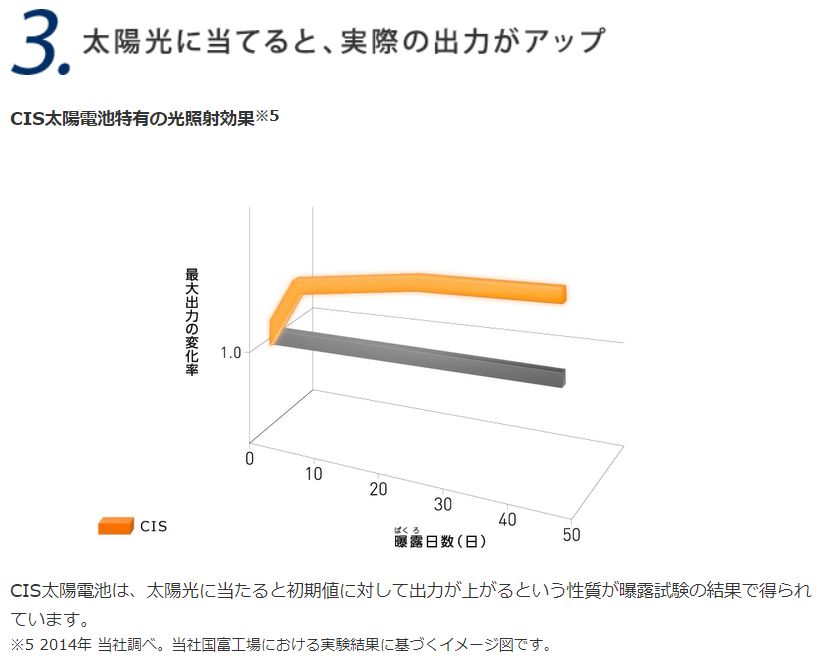

ソーラーフロンティアは実発電量が高いこと、影の影響を受けにくいことで有名です。

今回の場所は周囲に発電に影響するであろう木があることからソーラーフロンティアを選択しました。

また検討当時は海外製パネルの素性、実績も良く分からなかったというのも理由です。

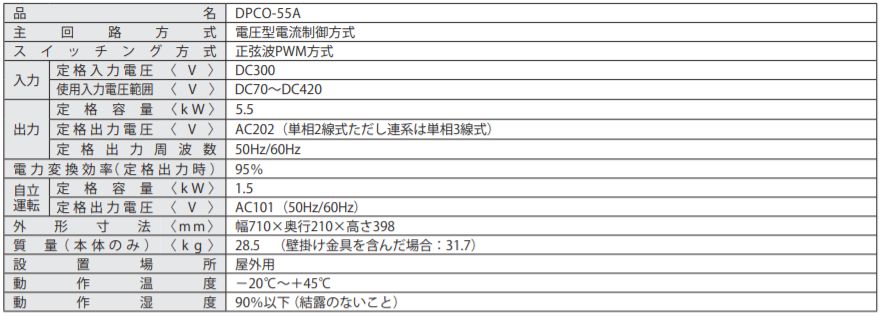

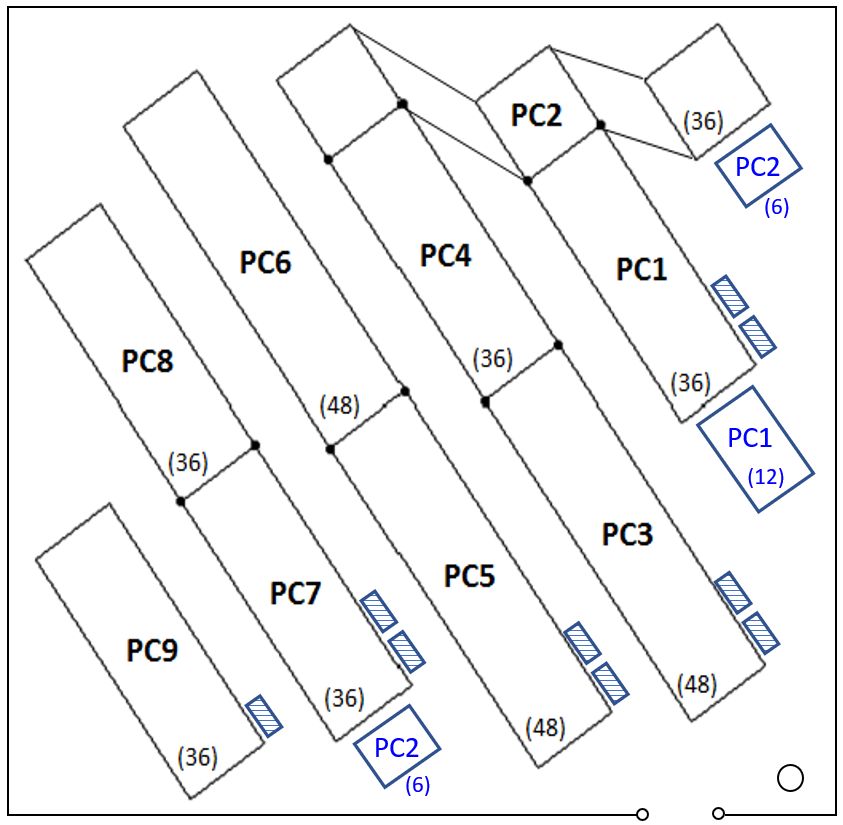

パワコン

49.5kW

ダイヤモンド電機

DPCO-55A 9台

(入力回路数:内蔵接続箱機能4回路)

ストリング

PCS2:3直列4並列 4回路 48枚

PCS3:3直列4並列 4回路 48枚

PCS4:3直列4並列 3回路 36枚

PCS5:3直列4並列 4回路 48枚

PCS6:3直列4並列 4回路 48枚

PCS7:3直列4並列 3回路 36枚

PCS8:3直列4並列 3回路 36枚

PCS9:3直列4並列 3回路 36枚

パネル向き 南南東 傾斜10°

パワコン運転可能電圧範囲:DC70~420V

パネル公称開放電圧(Voc) 123.2V(112V+10%)

3直パネル公称開放電圧(Voc) 369.6V(123.2V×3)

70V(パワコン運転可能電圧下限)< 369.6V(3直パネル公称開放電圧)<420V(パワコン運転可能電圧上限)

今回は3直なのでパワコン運転可能電圧範囲内

※パワコン運転可能電圧上限まで直列数を増やした方が

・朝はパワコンの立ち上がりが早い

・夕方はパワコンのシャットダウンが遅くなる

結果的に売電量が増えるため良い

このような観点でもパネル、パワコンの相性を考える必要がある

遠隔監視

なし

場所

栃木県那須塩原市

非線引き区域

東京電力エリアで出力抑制もないので安心

日当たり

日当たり良好とは言いにくい立地

しかし、発電実績的にはシミュレーションと大きな乖離もなく問題なし

朝、夕に多少影がかかっていますがソーラーフロンティアパネルは公称電圧が高いからか大きな影響は受けていないようです。

※シリコンパネルでもこの程度であれば問題ないのかもしれませんが検証していないので分かりません。(直列枚数を増やすなどすれば問題ないのかもしれません)

以下の写真のように秋と夏では雰囲気がかなり異なります。

検討する際はこのことも注意した方が良いと思います。

そして一番注意すべきは雪の影響です。

曇りや雨の日でも多少の発電はしますが、パネルに雪が積もってしまうと溶けるまで発電は0です。

雪が降る地域で検討する場合は雪が積もりにくくなるようパネルの傾斜を大きくするなどの対策を検討した方が良いと思います。

私は事前にここまで検討が至らず年に1度くらいは雪が積もり10日間ほど発電が0になっています。

今は年に1度程度で済んで良かったと思うようにしています。笑

↑秋 北より撮影

↑夏 南西より撮影

↑冬 北より撮影

接道状況

西側4m道路に接道

後の土地活用、メンテナンス時に車を停めておけるかという観点から4m幅以上の接道地を選定

ハザードマップ

問題なし

(洪水、土砂災害、高潮、津波)

詳細はこちらにて確認

最近は異常気象で何が起こるか分からないのでしっかりと確認

自然災害保険で何とかなるという考えもあるが、修理期間の数カ月でも収入が途絶えると困ることからハザードマップNGの土地は回避

(休業補償関係の保険は高くて入りたくないため、できる限りリスクを下げられる土地を選定)

売電単価

29.7円(27円+税)

事前シミュレーション

以下、NEDOデータより自分でシミュレーション実施(南南東、傾斜10°)

このシミュレーションは経験上かなり厳しめです。

通常10%~20%上振れする可能性が高いですが、障害物(木)の影響でシミュレーション同等くらいと考えていました。

| 損失係数 | 発電量(kW) | 売電金額(円) | ||||||||||

| ピークカット考慮無 | ピークカット考慮有 | ピークカット率 | ピークカット考慮無 | ピークカット考慮有 | ||||||||

| 1月 | 83.8% | 4,270 | 4,270 | 0.0% | 126,813 | 126,813 | ||||||

| 2月 | 83.8% | 5,400 | 5,400 | 0.0% | 160,387 | 160,387 | ||||||

| 3月 | 83.8% | 5,400 | 5,400 | 0.0% | 201,217 | 201,217 | ||||||

| 4月 | 79.1% | 6,993 | 6,993 | 0.0% | 207,686 | 207,686 | ||||||

| 5月 | 79.1% | 6,844 | 6,844 | 0.0% | 203,254 | 203,254 | ||||||

| 6月 | 74.5% | 5,096 | 5,096 | 0.0% | 151,338 | 151,338 | ||||||

| 7月 | 74.5% | 5,402 | 5,402 | 0.0% | 160,432 | 160,432 | ||||||

| 8月 | 74.5% | 5,859 | 5,859 | 0.0% | 174,002 | 174,002 | ||||||

| 9月 | 74.5% | 4,752 | 4,752 | 0.0% | 141,122 | 141,122 | ||||||

| 10月 | 79.1% | 4,809 | 4,809 | 0.0% | 142,825 | 142,825 | ||||||

| 11月 | 79.1% | 4,124 | 4,124 | 0.0% | 122,487 | 122,487 | ||||||

| 12月 | 83.8% | 3,998 | 3,998 | 0.0% | 118,753 | 118,753 | ||||||

| 年計 | 79.1% | 64,320 | 64,320 | 0.0% | 1,910,315 | 1,910,315 | ||||||

以下、販売店シミュレーション

| 発電量(kW) | 売電金額(円) | |

| 1月 | 4,333 | 128,690 |

| 2月 | 4,930 | 146,421 |

| 3月 | 6,433 | 191,060 |

| 4月 | 6,710 | 199,287 |

| 5月 | 6,844 | 203,267 |

| 6月 | 5,155 | 153,104 |

| 7月 | 5,778 | 171,607 |

| 8月 | 6,106 | 181,348 |

| 9月 | 4,931 | 146,451 |

| 10月 | 4,881 | 144,966 |

| 11月 | 4,130 | 122,661 |

| 12月 | 3,991 | 118,533 |

| 年計 | 64,222 | 1,907,393 |

今回の販売店シミュレーションは自分でシミュレーションしたものよりも0.2%悲観的なシミュレーションでした。

影の影響を考慮してのことだと思われます。

販売店によってシミュレーションをどれほど良く見せるか程度が異なるので必ず同一条件比較した方が良いです!

そうしないと提示されたシミュレーションよりも実際は発電しない不良案件を選択することになります。

一括見積りを行い、同一条件比較するのがおすすめです!

良かったらこちらで一括見積りしてみてください。

産業用(土地をお持ちでない方)

投資家がこぞって無料登録→土地付き太陽光発電投資物件検索サイト【タイナビ発電所】

ちなみに私も最近時はタイナビ(土地付き)から見つけ出し購入しています。

理由は

・最近時は太陽光用地が不動産屋では手に入りにくい(太陽光会社に既にとられている)

・土地選定から行うとかなりの時間と労力が必要

だからです。

おすすめです!

住宅用、既に土地をお持ちの方は以下から一括見積可能です。

産業用(土地をお持ちの方)

【タイナビNEXT】約1分で見積り完了!産業用太陽光発電一括見積り!

![]()

![]()

最近はこのようなものもあります!

良かったら参考にしてみてください。

![]()

![]()

![]()

初期費用

合計

21,704千円

※通常加味しないであろう『登録免許税』『仲介手数料』『印紙代』まで全部入っています

土地代

1,800千円(993㎡)

太陽光設備代

19,000千円

電力負担金

785千円

~内訳~

東電:635千円

伐採費用:150千円(木が邪魔で東電工事ができなかったため)

登録免許税

1千円

保険代

太陽光設備代に含む(5年分)

雑費

118千円(土地仲介手数料、印紙代)

ランニングコスト

電気代(パワコン電気代)

2千円/年(約200円/月)

かなり安いと思います!

電気代の節約方法に関してはこちらをご確認ください。

固定資産税

22千円

【課税標準額】1,638千円(令和3年度実績)

※固定資産税=課税標準額×1.4%

償却資産税

初めはこんな税金があることを知らなかったので計画外の出費でした。

皆さんも事前検討時にはこのことも頭に入れておくと良いと思います。

| 年度 | 評価額(円) | 償却資産税額(円) |

| 2017 | 17,793,500 | 249,100 |

| 2018 | 15,533,726 | 217,400 |

| 2019 | 13,560,942 | 189,800 |

| 2020 | 11,838,703 | 165,700 |

| 2021 | 10,335,187 | 144,600 |

| 2022 | 9,022,619 | 126,300 |

| 2023 | 7,876,746 | 110,200 |

| 2024 | 6,876,399 | 96,200 |

| 2025 | 6,003,097 | 84,000 |

| 2026 | 5,240,703 | 73,300 |

| 2027 | 4,575,134 | 64,000 |

| 2028 | 3,994,092 | 55,900 |

| 2029 | 3,486,842 | 48,800 |

| 2030 | 3,044,013 | 42,600 |

| 2031 | 2,657,424 | 37,200 |

| 2032 | 2,319,931 | 32,400 |

| 2033 | 2,025,300 | 28,300 |

| 2034 | 1,768,087 | 24,700 |

資金内訳

(単位:千円)

| 借方 | 貸方 | ||

| 土地 | 1,800 | 借入 | 18,000 |

| 太陽光設備 | 19,000 | ||

| 電力負担金 | 785 | ||

| 登録免許税 | 1 | ||

| 雑費 | 118 | 自己資金 | 3,704 |

| 合計 | 21,704 | 合計 | 21,704 |

自己資本比率17%(=3,704/21,704)

自己資金

3,704千円

融資

借入 18,000千円

借入先 身内

借入金利 1.083%

借入期間 10年

(月々返済額 158千円)

キャッシュフロー

期待値 -263千円/年 以上

※売上10%上振れ時 -72千円/年

※売上20%上振れ時 119千円/年

個人的には期待値~売上10%上振れくらいが妥当値かなと予想しています。

実績は別記事にまとめます!

良かったらチェックしてください。

ちなみに償却資産税は初年度の値で計算しているので年々税額は減っていきます。

11年目~20年目は借入返済がなくなるのでボーナスステージ!

+1,900千円

【売上】

1,910千円/年

【経費】

電気代 2千円/年

固定資産税 22千円/年

償却資産税 249千円

【借金返済】

1,900千円/年

20年利益累計

16,908千円

(=38,200千円-40千円-440千円-1,812千円-19,000千円)

※税金は考慮していません。

※消費税還付も考慮していません。

売上10%上振れ時 20,728千円

売上20%上振れ時 24,548千円

【売上】

1,910千円/年×20年=38,200千円

※劣化率は考慮していません。

売上10%上振れ時 1,910千円/年×1.1×20年=42,020千円

売上20%上振れ時 1,910千円/年×1.2×20年=45,840千円

【経費】

電気代 2千円/年×20年=40千円

固定資産税 22千円/年×20年=440千円

償却資産税 累計 1,812千円

【返済総額】

19,000千円

IRR(内部収益率)

7.9%

3,704千円×(1+r)^20=16,908千円

(1+r)^20=(16,908/3,704)

r≒7.9%

売上10%上振れ時

(1+r)^20=(20,728/3,704)

r≒9.0%

売上20%上振れ時

(1+r)^20=(24,548/3,704)

r≒9.9%

『IRR』を聞きなれない人も多いと思うので簡単に説明すると、定期預金の金利だと思っていただくと良いと思います。

今回のパターンだと自己資金を20年間何%の複利運用相当で増やすことができるかを算出します。

2021年現在、定期預金金利は0.1%程度です。

それに対してこの投資は7.9%の複利運用です。

この投資は自己資金3,704千円が20年で16,908千円になります。

しかし、0.1%金利の定期預金では20年で3,779千円です。

その差は13,129千円で1300万円以上です。

複利の効果は絶大なので投資の際は『IRR』を検討、確認すると良いと思います。

総評

7.9%の定期預金と考えるととても自己資金効率が良い。

この借入期間を短くする戦略は結果的に良くなかったと感じています。

借入期間を短くすると金利支払い総額が減り、20年という観点では利益が大きくなるメリットがあります。

(当時は無知であったためこの方法がベストだと考えていました)

しかし今は返済期間はできるだけ長くしてプラスキャッシュフローを狙いに行くべきと考えています。

理由は現金であれば借入金利以上で比較的安定した投資先がいっぱいあることを知っているので、そちらで運用した方がトータルでの利益が大きくなるからです。

こちらに関しては別途記事にします。